„Glanz der Antike“

zurück

© rem, Foto: Maria Schumann

Eingangsbereich „Glanz der Antike“

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Eine Zeitreise ans Mittelmeer verspricht die Ausstellung „Glanz der Antike“ in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Doch bevor das Abenteuer beginnt, tauchen die Besucher kurz in das Nachleben der Antike in der modernen Warenwelt und in die Entstehungsgeschichte der Sammlung ein.

© rem, Foto: Maria Schumann

Kurfürst Carl Theodor

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Entstehung der Mannheimer Antikensammlung geht auf den Kurfürsten Carl Theodor zurück. Er gab den antiken Kostbarkeiten einen festen Platz im Mannheimer Schloss und öffnete die Sammlung auch für Bürgerinnen und Bürger, die nach Voranmeldung und in „angemessenem Kleide“ erscheinen durften. Für das 18. Jahrhundert eine Sensation, denn Antikensammlungen waren in der Regel nur dem Adel vorbehalten.

© rem, Foto: Jean Christen

Porträt des Kurfürsten Carl Theodor mit dem Apollo-Tempel in Schwetzingen

- Johann Peter Hoffmeister (1740 – 1772)

- um 1770

- Öl auf Leinwand

- H 50,8 cm; B 35,4 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Der Ausblick auf den Apollo-Tempel im Schlossgarten von Schwetzingen (links im Hintergrund) zeigt den Kurfürsten als Beschützer und Förderer der Wissenschaften und der Künste und setzt ihn gewissermaßen mit deren antikem Schutzherrn gleich.

© rem, Foto: Maria Schumann

Die Welt der Griechen

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Heute erstrahlen im historischen Kellergewölbe des Museums Zeughaus antike Schätze in neuem Glanz. Zu Beginn des Rundgangs begegnen die Besucher der Welt der Griechen. Hier heißt sie das „who is who“ der Gottheiten vom Olymp willkommen. Darstellungen auf kostbaren Vasen, wie Schalen und Salbölgefäßen, sowie vielen weiteren Kunstschätzen erzählen die Geschichten von Poseidon, Hera, Dionysos und anderen bekannten Gestalten der griechischen Mythologie.

© rem, Foto: Maria Schumann

Poseidon und Amphitrite beim Opfer

- Detail von einer Trinkschale (Kylix) vom Maler der Yale-Lekythos

- Athen, um 470 v. Chr.

- Ton, rotfigurige Maltechnik, rote Deckfarbe

- H 12,1 cm, Dm 37,1 cm

- Geschenk des Fördererkreises für die Reiss-Engelhorn-Museen

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Auf dem Innenbild der Schale steht Poseidon vor einem Stuhl mit hoher Rückenlehne. Er hält in seiner Linken den Dreizack und in seiner Rechten eine Opferschale, in die seine Gemahlin Amphitrite Wein aus einer Kanne gießt. Dass auch Götter Opfer darbringen, kann mit ihrer Vorbildfunktion für die Kultpraxis der Menschen erklärt werden.

© rem, Foto: Maria Schumann

Weihegeschenke in Heiligtümern

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Für die Menschen im antiken Griechenland war die Welt vom Göttlichen durchdrungen, von wohl- oder übelwollenden Wesen, die besänftigt werden mussten. Religiöse Pflichten wie Kultrituale, Opferzeremonien und Gebete waren deswegen unbedingt zu erfüllen. In der Ausstellung sind beispielsweise Statuetten und Köpfe aus Ton zu sehen, die als Weihgeschenke in Heiligtümern gefunden wurden.

© rem, Foto: Maria Schumann

Beerdigung und Totenkult

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Auch Beerdigung und Totenkult zelebrierten die Griechen nach festgelegten Riten. Jahrtausende alte Keramiken zeugen noch heute von der griechischen Vorstellung der Unterwelt und der Bestattungssitten. In der Ausstellung geben uns kunstvolle Malereien auf Salbölgefäßen faszinierende Einblicke. So verkörpert beispielsweise die Darstellung des Eros über dem Grabbau auf einem Weinmischgefäß aus Apulien eine schöpferische Macht, durch die man sich Unsterblichkeit erhoffen konnte.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Lorbeerkranz als Grabbeigabe

- Eventuell aus Zypern

- 4. – 3. Jahrhundert v. Chr.

- Gold

- B 32 cm, H 10,7 cm (nach Montage)

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Zur Ausstattung prachtvoller Gräber im antiken Griechenland gehörten auch Kränze aus Gold, die auf dem Kopf der Verstorbenen platziert wurden. Sie spiegeln den hohen gesellschaftlichen Status der Toten wider.

© rem, Foto: Maria Schumann

Handel im Mittelmeerraum

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Bereits ab dem 3. Jahrtausend v. Chr. blühte sowohl ein regionaler als auch ein intensiver überregionaler Handel im Mittelmeerraum. Unterwegs waren in der Antike nicht nur Waren und Menschen, sondern auch Ideen, Wissen und Technologien. In der Ausstellung betreten die Besucherinnen und Besucher die Rauminszenierung mediterraner Marktstände, um Lebensmittel der damaligen Zeit kennenzulernen.

© rem, Foto: Carolin Breckle

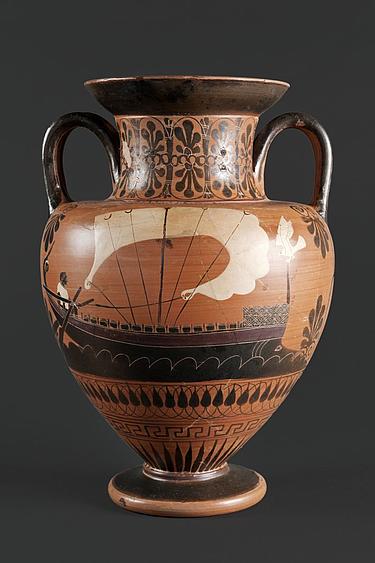

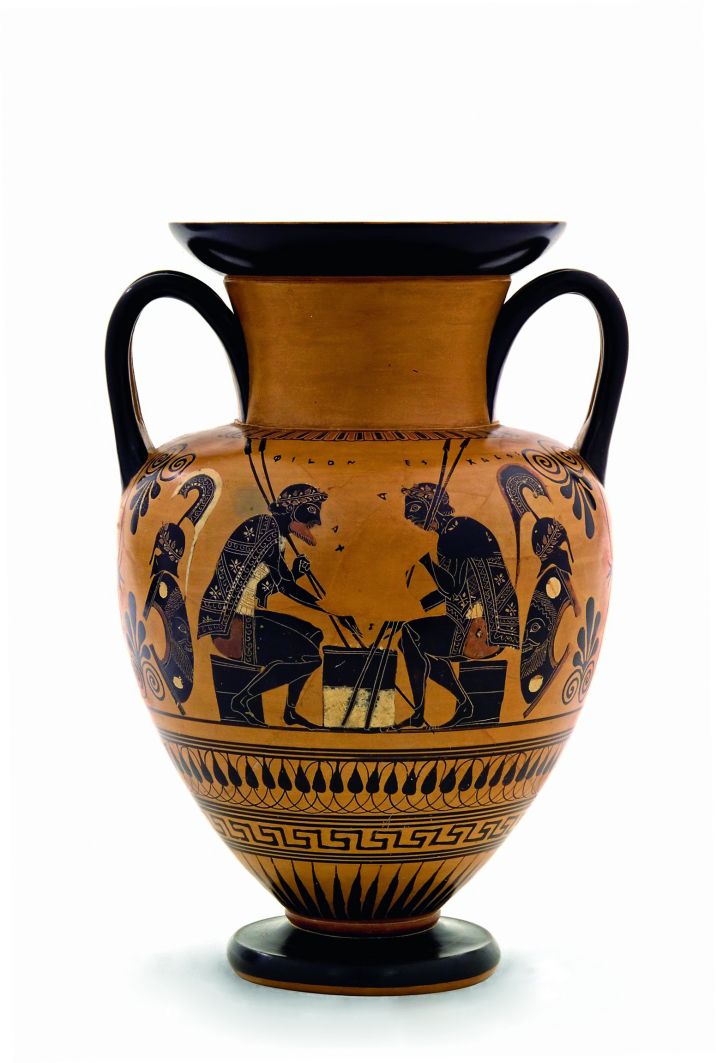

Segelschiff mit Steuermann, Vorratsgefäß (Halsamphora) aus dem Umkreis des Lysippides-Malers

- Athen

- um 520 – 510 v. Chr.

- Ton, schwarzfigurige Maltechnik, weiße und rote Deckfarbe

- H 31 cm, Dm 22 cm

- Geschenk des Fördererkreises für die Reiss-Engelhorn-Museen

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Der als Eberkopf gestaltete Rammsporn des schlank gebauten Schiffes spricht für die Darstellung eines Kriegsschiffs, allerdings fehlen die charakteristischen Ruder. Vielleicht ist hier doch ein Handelsschiff zu sehen.

© rem, Foto: Maria Schuman

Vorratsgefäß im Zentrum der Markt-Inszenierung

- Athen

- um 520 – 510 v. Chr.

- Ton, schwarzfigurige Maltechnik, weiße und rote Deckfarbe

- H 31 cm, Dm 22 cm

- Geschenk des Fördererkreises für die Reiss-Engelhorn-Museen

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Halsamphora steht im Zentrum der Markt-Inszenierung. Sie zeigt auf einer Seite ein Segelschiff, auf der anderen (hier im Bild) Satyrn bei der Weinlese.

© rem, Foto: Jean Christen

Geometrische Deckelschale (Pyxis) mit Pferdegriff

- Athen

- 775 - 750 v. Chr.

- H 23,5 cm, Dm 26 cm

- Ton

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

In der geometrischen Keramik Griechenlands waren Darstellungen von Pferden besonders beliebt, die auch als plastisch geformte Deckelgriffe vorkamen. Pferdepyxiden wurden in reich ausgestatteten Männer- und Frauengräbern gefunden und belegen den hohen Rang der Verstorbenen, da sich nur wohlhabende Familien Pferde allein als Reittiere oder Rennpferde halten konnten.

Von ca. 900 v. Chr. bis ins späte 8. Jahrhundert v. Chr. verzierten die Griechen ihre Tongefäße mit geometrischen Mustern. Lineare Motive wurden dabei nicht wahllos angebracht, sondern sie betonen den Aufbau der Gefäße. Gemalt wurde mit Malschlicker, einem mit Wasser angesetzten und fein geschlämmten Ton, der sich nur in der Partikelgröße vom Material für das ganze Gefäß unterschied.

© rem, Foto: Maria Schumann

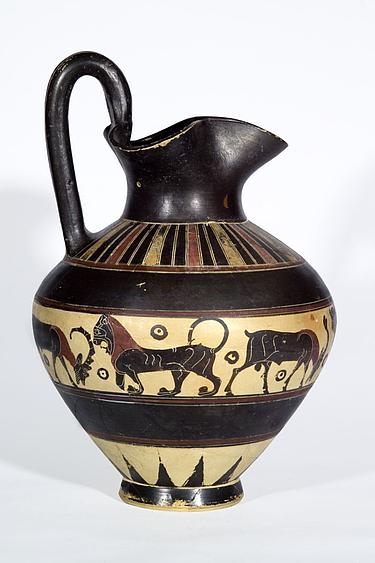

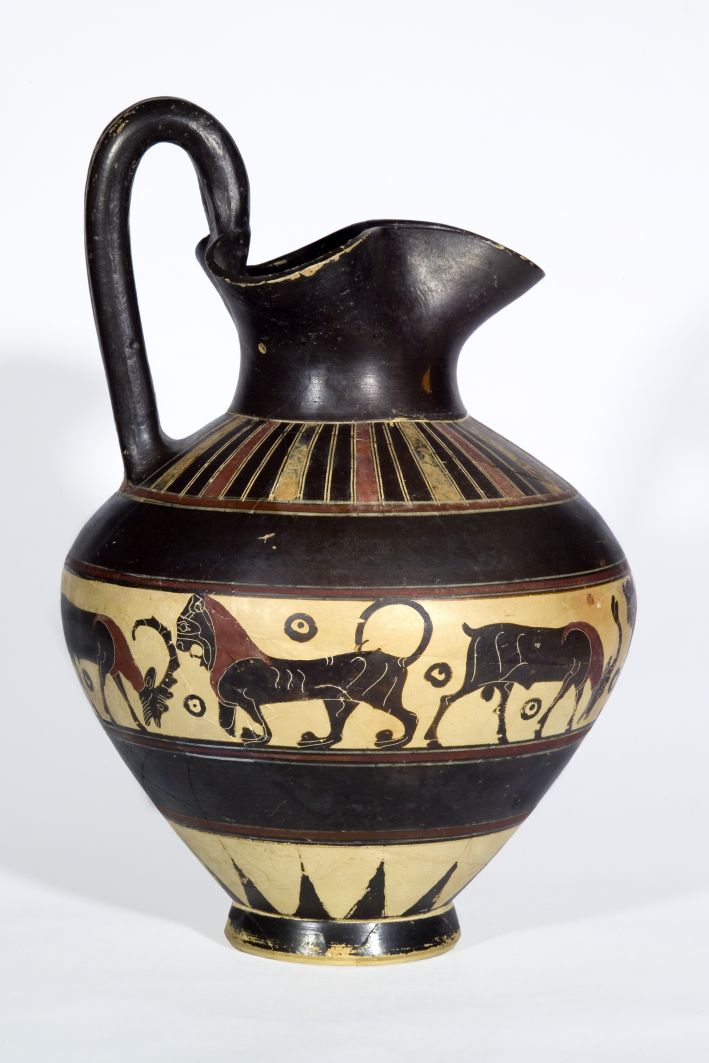

Weinkanne (Oinochoe) des Malers von Toronto

- Korinth

- um 630 / 620 v. Chr.

- Ton, heller Überzug, schwarzbrauner Glanzton, rote, gelbe und weiße Deckfarbe

- H 29,3 cm, Dm 20 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Kanne mit dem kleeblattförmigen Ausguss zeigt einen Fries mit Steinböcken, einem Löwen, Panthern, einem Stier und einem Damhirsch, die als dunkle Silhouetten vor dem hellen Grund erscheinen. Der Tierfries belegt den wachsenden Einfluss von Motiven aus der orientalischen Welt in der griechischen Kunst.

© rem, Foto: Jean Christen

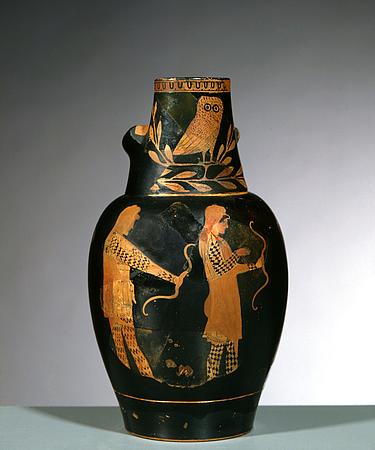

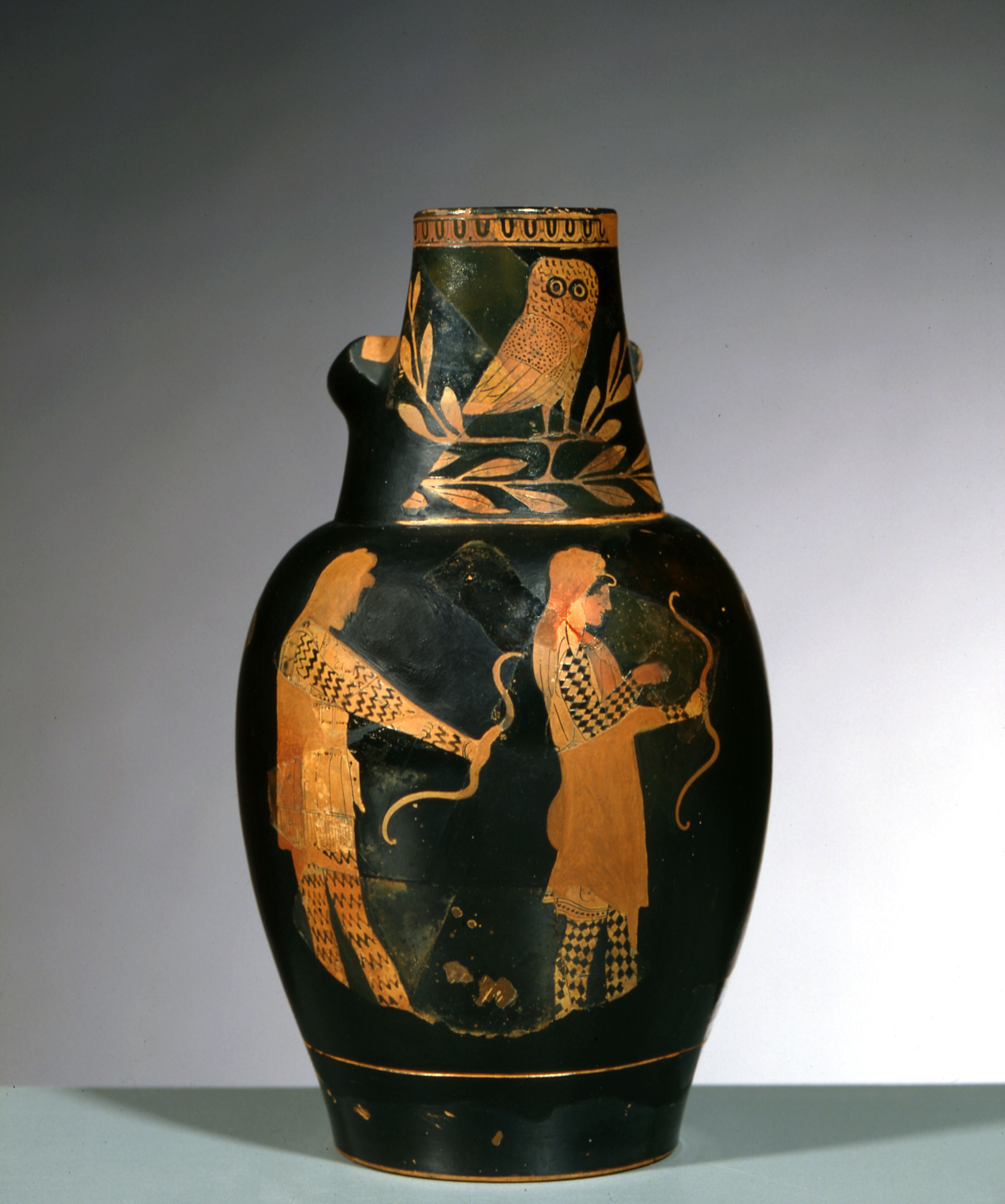

Kanne (Oinochoe) des Mannheimer Malers

- aus einem Grab in Orvieto

- entstanden in Athen

- 460 – 450 v. Chr.

- Ton, rotfigurige Maltechnik

- H 19,5 cm, Dm 11,6 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Weil nur wenige Signaturen von Kunsthandwerkern überliefert sind, nutzt die Forschung auf Anregung des englischen Archäologen J. D. Beazley für die Vasen Behelfsnamen. Sie basieren entweder auf charakteristischen Bildelementen oder Malweisen oder führen den Aufbewahrungsort des bedeutendsten Werkes eines Töpfers oder Malers, die Inventarnummer oder auch einen Sammlernamen auf. Daher kommt es auch zur Bezeichnung Mannheimer Maler. Die drei Amazonen tragen typische orientalische Kostüme mit gemusterten Trikots, Lederpanzern und persischen Kopfbedeckungen.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Trinkbecher (Skyphos) des Rosen-Malers

- Unteritalien

- 350 – 325 v. Chr. Ton

- Gnathia-Keramik, rote weiße und gelbe Deckfarbe

- H 7,5 cm, Dm 15,4 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Diese in Unteritalien entstandene Keramikart zeichnet sich durch kräftige Erdfarben wie Gelb, Braun, Rot, Orange und Violett aus. Sie wurden vor dem Brand aufgetragen und bilden einen deutlichen Kontrast zum schwarzen glänzenden Überzug.Der Rosen-Maler war um 350 – 330 v. Chr. tätig und gilt als Schlüsselfigur für die Entwicklung dieser Keramikgattung.

© rem, Foto: Maria Schumann

Das Symposion

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Männer der höheren Gesellschaft trafen sich abends zu einem besonderen Vergnügen, dem gemeinsamen Trinkgelage, Symposion (griech. gemeinsames Trinken) genannt. Sie lagen im Herrenzimmer (andron) auf gepolsterten Ruhebetten, aßen und tranken, unterhielten sich über Neuigkeiten aus Gesellschaft und Politik, trafen Absprachen über Heiraten oder Geschäfte und erörterten philosophische Themen. In der Ausstellung vermittelt eine Inszenierung einen Eindruck von einem Symposion.

© rem, Foto: Jean Christen

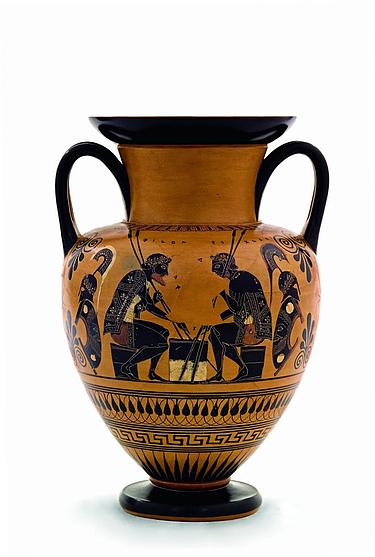

Halsamphora des Bareiss-Malers (Brettspieler)

- um 530 – 525 v. Chr. Ton

- H 28,2 cm, Dm 19,4 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Auch Spiel und Sport kamen in der Antike nicht zu kurz. Neben dem Theater, Sport oder Wettkämpfen fand man Unterhaltung und Zerstreuung bei Würfel- und Brettspielen. Die in der Ausstellung gezeigte Amphora des Bareiss-Malers (um 530 – 525 v. Chr.) zeigt eine Szene aus dem Trojanischen Krieg: Achilleus und Aias in einer Kampfpause beim Brettspiel. Es handelt sich entweder um ein mit dem Backgammon verwandtes Spiel oder um das sogenannte Fünfsteinspiel, bei dem strategische Spielzüge entscheidend waren.

© rem, Foto: Jean Christen

Etruskische Hausurne

- Mittelitalien

- 630 – 600 v. Chr.

- Ton

- H 33 cm, L 50,5 cm, B 25,3 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Urnen in Form von kleinen Häusern betrachteten die Etrusker offenbar als Wohnstätte der Verstorbenen. Gestaltet wurden sie nach realen Vorbildern, was besonders die Ausführung des Daches zeigt. In die Wände sind hier sich gegenüberstehende Löwengreife geritzt.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Etruskische Aschenurne in Menschengestalt (Kanopus)

- Aus einem Grab in Podere Dolciano bei Chiusi

- um 600 v. Chr.

- Ton, Impasto-Keramik

- H insgesamt 71,5 cm, B (Sessellehne) 39,5 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die eiförmige Urne steht auf einem runden Thron mit geschwungener Lehne, dessen Form Metallvorbildern folgt. Derartige Möbel sind ein Indiz für den hohen sozialen Rang der Verstorbenen. An der Urne fallen die über den Bauch gelegten Arme auf. Der als Deckel dienende Kopf trug einen Ohrschmuck aus Metall, die mandelförmigen Augen waren mit einem anderen Material ausgefüllt. Menschengestaltige Urnen entstanden am Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. in der Gegend von Chiusi. Weil sie den ägyptischen Krügen für die Organe mumifizierter Toter ähneln, nennt man sie wie diese heute Kanopen.

© rem, Foto: Jean Christen

Etruskische Aschenkiste mit Abschiedsszene.

Chiusi, 2. Jh. v. Chr.

- Chiusi

- 2. Jh. v. Chr.

- Ton

- H 20,6 cm, L 30,3 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Vorderseite zeigt ein Ehepaar beim Abschied voneinander, flankiert von Dämonen des Todes, die nach etruskischem Glauben die Verstorbenen ins Jenseits geleiten. Links steht Charun mit dem Hammer, rechts Vanth mit einer Fackel. Die Tür im Hintergrund kann als Eingang zum Grab oder zur Unterwelt gedeutet werden.

© rem, Foto: Carolin Breckle

© rem

Denar des Caius Iulius Caesar (100 – 44 v. Chr.)

- Spanien

- Heeresmünzstätte

- 46 – 45 v. Chr.

- Silber

- Dm 19 mm, 3,91 g

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Auf der Vorderseite des Denars erscheint der Kopf der Venus mit Diadem, als Anspielung auf die mythische Ahnfrau Caesars, während auf der Rückseite ein Siegeszeichen (Tropaion) mit gallischen Waffen und Gefangene gezeigt wird.

© rem, Foto: Maria Schumann

Ausstattung von Wohnhäusern römischer Oberschicht

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Wohnhäuser der römischen Oberschicht zeigten eine Ausstattung mit prächtigen Statuen und Bildwerken in unterschiedlichen Formaten. In der Präsentation findet sich beispielhaft ein Marmorfragment mit einem angreifenden Ziegenbock, das vom Rand einer Tischplatte (um 400 n. Chr.) stammt.

© rem, Foto: Jean Christen

Fragment eines römischen Sarkophagdeckels mit Jagdszene

- Gefunden in Mannheim, Bonadies-Insel (1868)

- Rom (?)

- 2./3. Jh. n. Chr. Marmor

- H 34,2 cm, B 22,3 cm, T 5,2 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Wie das Fragment an seine Fundstelle im Hafengebiet gelangte, ist nicht mehr zu klären. Denkbar wäre ein verunglückter Transport entweder in antiker Zeit oder auch im 18. Jahrhundert, als Objekte aus Düsseldorf nach Mannheim gebracht wurden. Die jagenden Eroten auf dem Deckel sind wie Figuren aus dem dionysischen Kreis oder Jahreszeiten mit der Hoffnung auf ein unbeschwertes Leben im Jenseits verbunden.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Handvotiv für Sabazios

- 1. – 2. Jahrhundert n. Chr.

- Privatsammlung

- Bronze

- H 24 cm, B 5 cm, T 3,8 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Sabazios, ein Gott thrakischen oder phrygischen Ursprungs, wurde in der römischen Religion mit Dionysos und Jupiter verbunden. Seine Anhänger erhofften sich ein Weiterleben im Jenseits, die Vergebung ihrer Sünden und Schutz im irdischen Leben. Er wurde hauptsächlich im häuslichen Bereich verehrt, daraus erklärt sich möglicherweise der Wunsch nach kleineren, tragbaren Kultgegenständen. Charakteristisch sind daher Votive in Form von Händen, die ursprünglich auf Stäbe gesetzt waren. Aus Bronze gefertigt, sind sie in der Regel unterlebensgroß und mit zahlreichen Symbolen ausgestattet.

© rem, Foto: Maria Schumann

Orient – Heimat antiker Hochkulturen

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Ein eigener Ausstellungsbereich richtet den Blick gen Osten: Der Orient war die Heimat zahlreicher antiker Hochkulturen. Das riesige Gebiet erstreckte sich von Zypern über Syrien, Mesopotamien und den Iran bis an den Indus. Die Oasenstadt Palmyra oder die Region Gandhara am Hindukush waren florierende Handelszentren. Sie galten als Schmelztiegel verschiedener antiker Kulturen. Die Besucher folgen in der Ausstellung der Route Alexanders des Großen von Kleinasien in den Vorderen und Mittleren Orient. Hier erwarten sie Prunkstücke aus dem heutigen Syrien oder Afghanistan.

© rem, Foto: Carolin Breckle

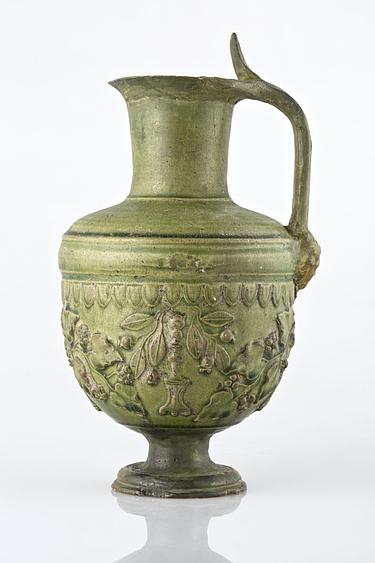

Kanne mit Reliefdekor in Form von Weihrauchgefäßen und Lorbeer- und Efeuzweigen

- Kleinasien

- 1. Hälfte 1. Jahrhundert n. Chr.

- Privatsammlung

- Bleiglasur-Keramik

- H 22,5 cm, Dm 12,8 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Ein Gefäß vor dem Brand mit einer Glasur zu überziehen, war in Mesopotamien bereits um 1700 v. Chr. bekannt. In Kleinasien lässt sich die Herstellung derartiger Keramik seit dem späten 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. an mehreren Orten nachweisen. Mit der aus Blei, Eisen- und Kupferoxyden sowie Silicium bestehenden Glasur erzielte man verschiedene Abstufungen der Grundfarben Grün und Gelb. Die deutlich von Metallvorbildern beeinflusste Keramik entstand in einem aufwändigen Verfahren, das die Produkte kostspielig machte und dazu führte, dass sie nur für kurze Zeit gefragt waren. Dennoch fanden sie eine weite Verbreitung im ganzen Mittelmeerraum.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Statuette der Tyche von Antiocheia

- Östlicher Mittelmeerraum

- 2. Jahrhundert n. Chr.

- Privatsammlung

- Bronze

- H 10,7 cm, B 7 cm, T 4,5 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Statuette zeigt eine kleinformatige Kopie der Kultstatue der Stadtgöttin von Antiocheia am Orontes (heute Antakya, Türkei). Auf ihrem Kopf sitzt die charakteristische Mauerkrone, in der Hand hält sie Ähren und Mohnstängel. Neben ihrer Funktion als Beschützerin von Städten war Tyche auch die Göttin der glücklichen Fügung und des Wohlstands.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Statuette der Aphrodite mit Eros

- Syrien

- 2. Jahrhundert n. Chr.

- Privatsammlung

- Marmor

- H 19,5 cm, B 6,1 cm, T 3,1 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Göttin hält in der erhobenen Rechten eine Girlande, mit der Linken greift sie in ihren Mantel. Auf ihrer linken Schulter sitzt ein kleiner Eros. Vermutlich spiegelt die Statuette ein heute verlorenes, in der Antike berühmtes Kultbild der Aphrodite im Levanteraum wider.

© rem, Foto: Maria Schumann

Fragment eines Gefäßes in Form eines Kopfes

- Östlicher Mittelmeerraum

- Anfang 4. Jahrhundert n. Chr.

- Olivbraunes Glas

- H 6,5 cm, B 8 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Glasgefäße dieser Art wurden in eine Form geblasen, die aus zwei Hälften für Gesicht und Hinterkopf oder für ein weiteres Gesicht bestanden. Möglicherweise stellt das Fragment in Mannheim den Kopf des Dionysos/Bacchus dar.

© rem, Foto: Maria Schumann

Henkelkrug mit Fadendekor

- Östlicher Mittelmeerraum

- 4. – 6. Jahrhundert n. Chr.

- Grünblaues Glas

- H 26,7 cm, Dm 6 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Das mit Spiral- und Schlaufenfäden verzierte Gefäß wird von einer dreistöckigen Henkelkonstruktion bekrönt. Ähnlich geformte Beispiele antiker Glaskunst haben oft eine Einschnürung im Körper, um zwei Röhren zu bilden. In ihnen bewahrte man Augenschminke (khol) auf, die mit einem Stäbchen entnommen wurde.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Relieffragment mit Jüngling

- Palmyra

- frühes 1. Jahrhundert n. Chr.

- Privatsammlung

- Kalkstein

- H 26,2 cm, B 10,3 cm, T 8 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Die Grabkunst in der Wüstenmetropole Palmyras zeichnet sich durch eine strenge Frontalansicht aus. Der in hohem Relief gearbeitete Jüngling trägt die römische Tracht aus Tunika und Toga, während andere Bewohner der Stadt die parthische Tracht mit weiten Hosen und Kaftan beibehielten.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Achaimenidischer Becher

- Iran

- 4. Jahrhundert v. Chr.

- Privatsammlung

- Silber, teilweise vergoldet

- H 7 cm, Dm 9,5 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Der griechische Schriftsteller Herodot berichtet im 5. Jahrhundert v. Chr., dass die Perser – vor allem am Hof der achaimenidischen Großkönige – dem Wein sehr zugetan sind und ihn in großen Mengen trinken. Der im unteren Teil mit einem Zungenmuster verzierte Becher ist am Boden leicht einzogen und diese Vertiefung erlaubt es, mit dem darin sitzenden Mittelfinger das Gefäß besser zu halten.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Parthische, rechteckige Gürtelschnalle mit Elefant

- 2. – 1. Jahrhundert n. Chr.

- Privatsammlung

- Bronze

- H 4,1 cm, B 8,4 cm, T 0,9 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

In Vorderasien war eine Tracht verbreitet, die ursprünglich von Reiternomaden stammte. Sie bestand aus einer weiten Hose und einem knielangen, kaftanartigen Hemd, das mit einem Gürtel ergänzt wurde. In Durchbruchsarbeit gestaltete Gürtelschließen zeigen häufig Götter- oder Herrscherbüsten. Die Darstellung eines Elefanten stellt eine Besonderheit dar.

© rem, Foto: Jean Christen

Stehender Bodhisattva Maitreya mit großem Scheibennimbus

- 2. – 3. Jahrhundert n. Chr.

- Basalt

- H 58,5 cm

- Museum Zeughaus

- Ausstellung „Glanz der Antike“

Bodhisattvas sind im buddhistischen Glauben vollendete Wesen, die ihren eigenen Eintritt ins Nirvana zurückstellen, um anderen Menschen auf ihrem Weg durch die Wiedergeburten zu helfen. Der Nimbus (Glorienschein) verweist auf ihre Heiligkeit. Die Blütezeit des Kushanreichs förderte die Ausbreitung des Buddhismus und die Entwicklung der Darstellung des Buddha als menschliche Gestalt im späten 1. Jahrhundert n. Chr. Dabei orientierten sich die Künstler an der indischen Kunst und gleichzeitig an griechisch-römischen Götterskulpturen.