Bildergalerie „Künstlerinnen der Kurfürstenzeit“

zurück

© rem

Selbstbildnis Maria Elisabeth Ziesenis

- Maria Elisabeth Ziesenis (1744 – 1796)

- 1776

- Pastellmalerei auf Papier

- 52 x 40 cm

Über die Künstlerin

Maria Elisabeth Ziesenis wurde in Frankfurt am Main geboren. Sie war die Tochter des als Fürstenporträtmaler angesehenen Johann Georg Ziesenis d. J. (1716 – 1776). 1749 zog die Familie nach Mannheim um, wo der Vater zehn Jahre als Porträtmaler tätig war, bevor er 1760 Hofmaler in Hannover wurde.

Die Tochter Maria Elisabeth, die ebenfalls das Porträtfach einschlug, betätigte sich hauptsächlich als Miniatur- und Pastellmalerin. Bis 1776 hatte sie den Vater betreut und nach dessen Tod geheiratet. 1780 wurde sie Mitglied der Kasseler Kunstakademie und war damit eine der ersten Frauen überhaupt in dieser Position. Zu ihrer Legitimation stellte sie ein Pastellbildnis von sich aus, bei dem es sich um das 1776 entstandene Mannheimer Porträt einer bislang unbekannten Dame mit Haube handeln könnte. Als Indiz dafür spricht der Vergleich mit ihrem späteren Selbstbildnis bei der Pastellmalerei, auf dem sie den gleichen markanten Ohrring trägt. Dieses Gemälde in Kopenhagen, das sie beim Porträtieren ihrer Eltern zeigt, wurde bislang stets dem Vater Johann Georg zugeschrieben. Zur späten Reputation kam 1786 für die außergewöhnliche Künstlerin noch die der Mutterrolle hinzu, nachdem sie mit 42 Jahren eine Tochter geboren hatte.

Das Gemälde befindet sich derzeit im Depot der Reiss-Engelhorn-Museen und ist nicht öffentlich ausgestellt.

© rem

Früchtestillleben

- Rachel Ruysch (1663-1750)

- 1708

- Öl auf Leinwand

- 91,5 x 70,2 cm

Über die Künstlerin

Rachel Ruysch wurde in Amsterdam geboren und konzentrierte sich auf das Malen von Stillleben. Sie war bereits zu Lebzeiten erfolgreich. So wurde sie 1701 als erste Frau in die Lukasgilde in Den Haag aufgenommen und 1708 durch den pfälzischen Kurfürsten Johann Wilhelm zur Hofmalerin ernannt.

Die Faszination für Flora und Fauna hatte sie wohl von ihrem Vater, der Professor der Anatomie und Botanik war. Neben Gemeinschaftsarbeiten mit ihrem Ehemann, dem Porträtmaler Juriaen Pool II. (1665-1745), schuf sie auch völlig eigenständigen Blumen- und Früchtestillleben. Dies war keineswegs selbstverständlich, gaben doch Frauen aus Künstlerfamilien ihre Bilder oftmals als Werke der männlichen Familienmitglieder aus, damit sie entsprechende Akzeptanz in der Gesellschaft fanden und sich besser verkaufen ließen.

Das Gemälde befindet sich derzeit im Depot der Reiss-Engelhorn-Museen und ist nicht öffentlich ausgestellt.

© rem

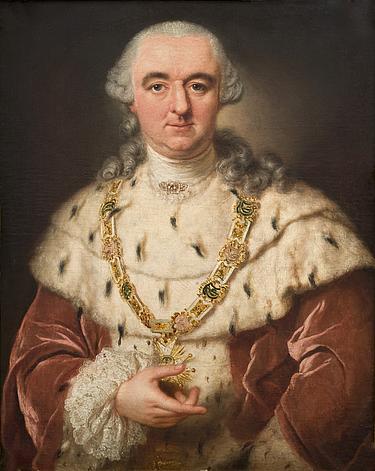

Bildnis Kurfürst Carl Theodor

- Anna Dorothea Therbusch (1721-1782)

- 1763

- Öl auf Leinwand

- 82,0 x 66,0 cm

Über die Künstlerin

Anna Dorothea Therbusch stammte aus einer Künstlerfamilie und wurde von ihrem Vater Georg Lisiewski in die Malerei eingewiesen. Im bereits fortgeschrittenen Alter von vierzig Jahren nahm Anna Dorothea Therbusch nach der Heirat ihre künstlerische Tätigkeit wieder auf und wurde 1761 an den Stuttgarter Hof berufen. Ihres ausgesprochenen Talents wegen verpflichtete sie Kurfürst Carl Theodor zwei Jahre später auch für den Mannheimer Hof, wo sie ihn und andere wichtige Mannheimer Persönlichkeiten porträtierte. Die fundierte Ausbildung bei ihrem Vater sowie ihr eigenes Talent verschafften der Künstlerin schließlich auch Aufträge für Friedrich II. von Preußen und den Berliner Hof. Weitere bedeutende Stationen führten sie an die Wiener Akademie sowie an die renommierte Académie Royale in Paris.

Das Gemälde befindet sich derzeit im Depot der Reiss-Engelhorn-Museen und ist nicht öffentlich ausgestellt.

© rem

Bildnis des Peter Anton von Verschaffelt

- Anna Dorothea Therbusch (1721-1782)

- 1764

- Öl auf Leinwand

- 64,7 x 49,5 cm

Über die Künstlerin

Während ihrer Mannheimer Zeit porträtierte Anna Dorothea Therbusch auch den Bildhauer und Architekten des Mannheimer Zeughauses Peter Anton von Verschaffelt (1710–1793). Das Porträt hat einen sehr persönlichen Charakter. Alles deutet auf ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Therbusch und Verschaffelt hin. Möglicherweise war das Gemälde sogar ein Geschenk an den Dargestellten. Dafür würde auch sprechen, dass das Bildnis aus dem Familienbesitz Verschaffelts stammt.

Das Gemälde befindet sich derzeit im Depot der Reiss-Engelhorn-Museen und ist nicht öffentlich ausgestellt.

© rem

La Forest Dangereuse

- Catherine Élisabeth Lempereur (1726 – nach 1780)

- Radierung

- Undatiert

- aus der Sammlung Schacherer

- Unter der Darstellung links.: „Ph.Wowermans Pinx."; rechts: „C.E. Cousinet Sculp."; / unten Mitte:

„LA FOREST DANGEREUSE. / Gravée d'après le Tableau original de Philipe Wowermans, haut de

vingt et un Poulces sur trente et un de large . / A Paris, chez Lempereur, Graveur du Roy, rue et

Porte St. Jacques, audessus du petit Marché."; unten rechts: „148"; „2" - Blatt 344 x 416 mm; Platte 333 x 401 mm

Über die Künstlerin

Dass es Frauen auch in druckgraphischen Techniken wie der des Kupferstichs mit ihren männlichen Kollegen durchaus aufnehmen konnten, zeigt die Darstellung „La Forest Dangereuse“ aus der Sammlung Schacherer in den Graphischen Sammlungen der rem. Nach der Gemäldevorlage Philips Wouwerman (1619-1668) entstanden, hat es Catherine Élisabeth Lempereur hervorragend verstanden, die Malerei des holländischen Meisters in die Radierkunst umzusetzen.

Wouwerman, der zeitweise in militärischen Diensten stand, dürften die hier dargestellten Kriegsgreuel wie Plünderung und Vergewaltigung aus eigener Erfahrung nicht unbekannt gewesen sein. Umso beachtlicher ist es allerdings, dass sich damals eine Künstlerin diesem Thema widmete bzw. den Auftrag für diese Druckgraphik erhielt. In Paris geboren, hatte die Französin ihr Handwerk bei den beiden renommierten Kupferstechern Laurent Cars (1699-1771) und Étienne Fessard (1714-1774) erlernt. Außerdem war ihr Mann Louis Simon Lempereur (1728-1807) ebenfalls in dieser Kunst bewandert, so dass ihr dieses Metier hinlänglich vertraut war.

Die Grafik befindet sich derzeit im Depot der Reiss-Engelhorn-Museen und ist nicht öffentlich ausgestellt.

© rem

Stillleben mit Obstkorb

- Catharina Treu (1743-1811)

- 1764

- Öl auf Leinwand

- 73 x 103 cm

Über die Künstlerin

Catharina Treu entstammte dem wohlhabenden Bürgertum. Ihre gesamte Familie war künstlerisch begabt. Catharina Treu war gut vernetzt und verdankte ihren guten Kontakten zahlreiche Aufträge. 1769 ernannte Kurfürst Carl Theodor sie in Mannheim zur kurfürstlichen Kabinettmalerin. Dort genoss die Malerin das Privileg einer überdurchschnittlich guten Bezahlung ebenso wie die Möglichkeit zum Reisen. Auf diese Weise war sie in der Lage, europaweit Interessenten und Auftraggeber für ihre Kunst zu finden. Nach kurzer Ehe mit einem acht Jahre jüngeren Mann bewies Catharina Treu, dass sie als Frau ihrer Zeit auf eigenen Füßen stehen konnte und als Künstlerin entsprechend wahrgenommen wurde. Ihr Aufsehen erregender Lebenslauf wurde 1776 gekrönt, als Kurfürst Carl Theodor sie zur Professorin an der Düsseldorfer Kunstakademie ernannte. Damit war sie europaweit die erste Malerin, der dieser Titel zu Teil wurde.

Das Gemälde befindet sich derzeit im Depot der Reiss-Engelhorn-Museen und ist nicht öffentlich ausgestellt.