„Ein Hauch von Rom“

zurück

© rem, Foto: Lina Kaluza

© rem, Foto: Carolin Breckle

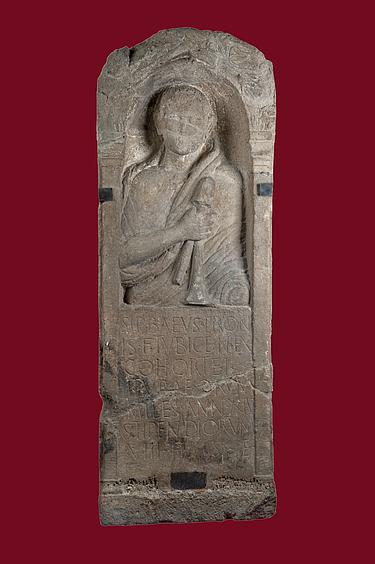

Grabstein des Tubicen Sibbaeus

- 1766 auf dem römischen Friedhof in Mainz gefunden

- 1. Jahrhundert n. Chr.

- Hellgrauer Kalkstein

- Höhe 160 cm; Breite 57 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Dank der Inschrift kennen wir den Besitzer des Grabsteines und seine Funktionen: Sibbaeus, Sohn des Ero, Tubabläser in der 1. Ituräerkohorte, Soldat, 24 Jahre alt, 8 Dienstjahre, liegt hier begraben.

Sibbaeus und sein Vater Ero stammten aus dem heutigen Syrien oder Libanon, denn sie trugen semitische Namen. Der junge Mann war Soldat zu Fuß. Als tubicen, Tubabläser, setzte er die mündlichen Kommandos in vereinbarte Tonsignale für die Truppe um. Nur so konnte eine Abteilung von Soldaten gelenkt werden. Antike Autoren beschreiben den Klang der römischen Tuba als abgehackt, scharf, laut, erschreckend. Es gibt zahlreiche Steine, auf denen Signalgeber verewigt sind, jedoch nur diesen einen mit Porträt. Sibbaeus dürfte testamentarisch den Wunsch nach einem solchen Grabmal geäußert hat.

© rem, Foto: Carolin Breckle

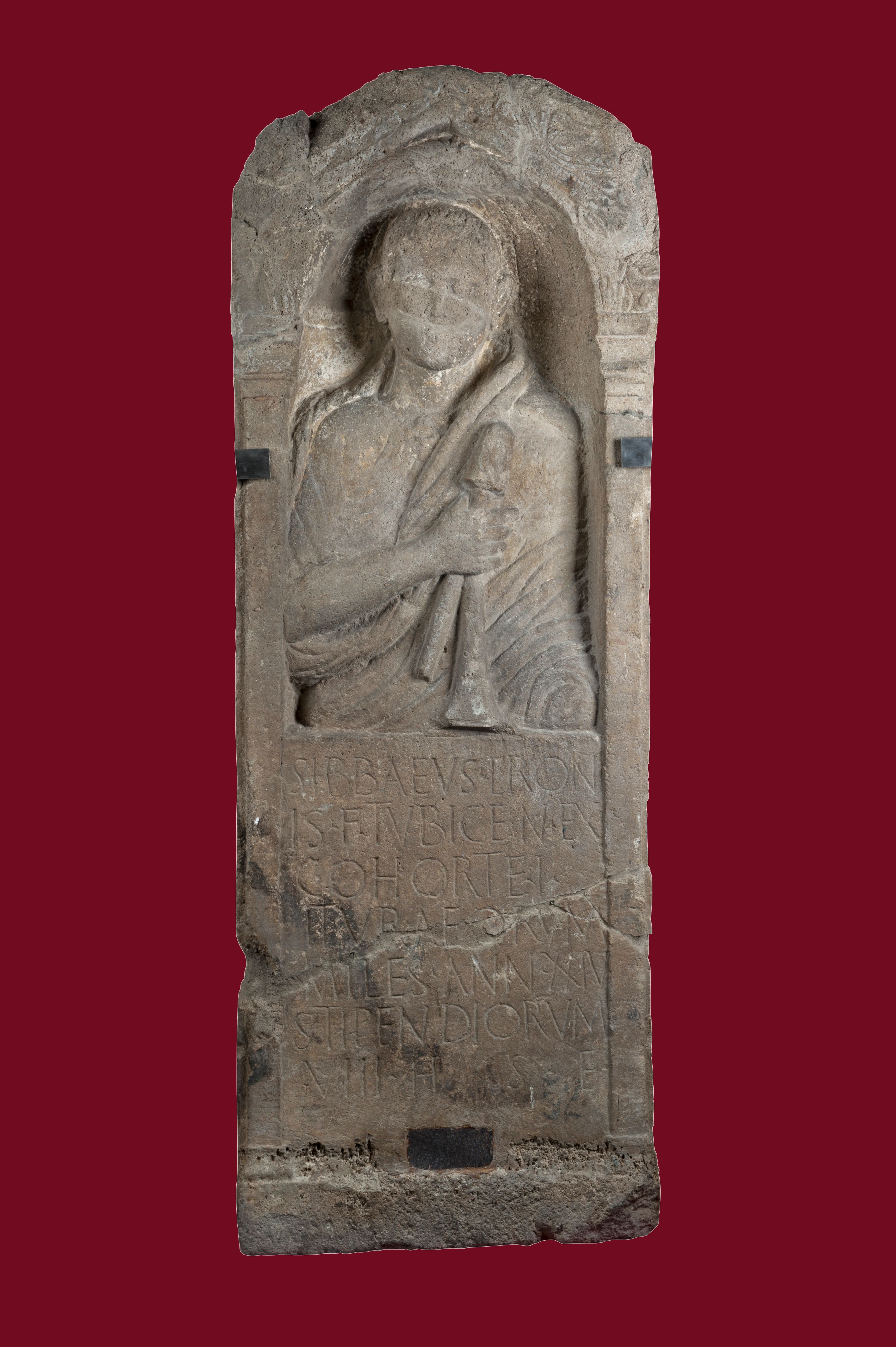

Grabstein des Togitio

- Wohl aus Ginsheim-Gustavsburg, 1634 gefunden

- 40 bis 50 n. Chr.

- Rötlicher Kalksandstein

- Höhe 139 cm; Breite 78 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Ein Reiter sprengt in voller Rüstung mit stoßbereiter Lanze auf den Feind zu. Hinter ihm steht sein Bursche mit einer zweiten Lanze. Beide tragen mit gelocktem Fell bezogene Helme. Hat der Krieger vielleicht 17 n. Chr. unter dem Feldherrn Germanicus gekämpft? Dieser trug in Anspielung auf Alexander den Großen einen Fellhelm; eine kurzlebige Mode entstand aus der Anhänglichkeit des Soldaten an den charismatischen Feldherrn.

Die Inschrift nennt Togitio, Sohn des Solimarus, als Besitzer des Grabsteins und bezeichnet ihn als Lingone. Dieser keltische Stamm lebte in der Region um Langres in Frankreich.

© rem, Foto: Carolin Breckle

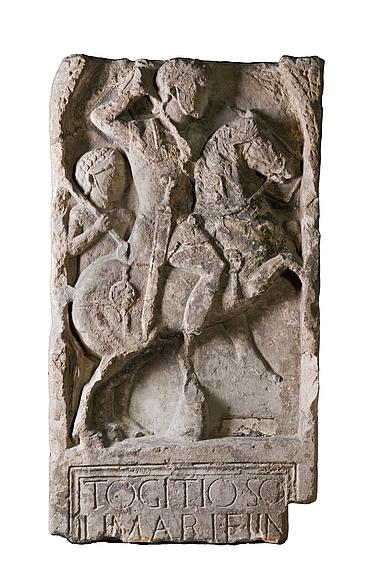

Reliefplatte mit Juno

- Aus Hördt, Landkreis Germersheim, 1767 nach Mannheim verbracht

- 2. Viertel 3. Jahrhundert n. Chr.

- Rötlicher Sandstein

- Höhe 99,5 cm, Breite 58 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

An Jupiters Seite stand seine Gattin Juno, Inbegriff der römischen Gattin und Hausherrin, stets züchtig gekleidet mit langem Gewand und einem großem Tuch als Mantel. Sie war die Schutzheilige für die Stadt Rom und alle Ehefrauen sowie dem Kleinvieh auf dem Land und den Nutzbäumen.

Die Reliefplatte zeigt die Göttin mit einem Krug für ein Trankopfer in der rechten Hand und einem Weihrauchkästchen in der Linken. An ihrer rechten Seite sitzt, wohl auf einer Säule, ein Pfau, der gerne in ihrem Gefolge gezeigt wird. Das lange Zepter, für das sie keine Hand frei hat, lehnt am Rahmen, der das Haupt der Göttin mit einem Bogen umgibt.

© rem, Foto: Maria Schumann

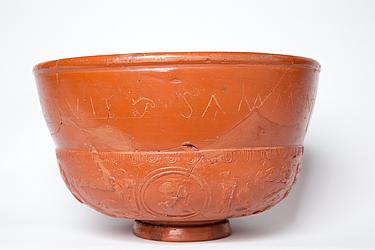

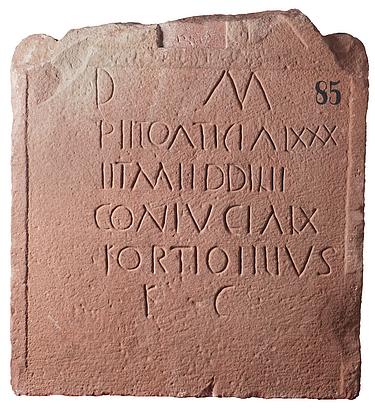

Eine Schüssel aus Terra Sigillata für Fortuna

- Vor 1870 am „Dimesser Ort“ in Mainz gefunden

- um 200 n. Chr.

- Keramik, Terra Sigillata

- Höhe 15 cm, Durchmesser 21 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Die Terra Sigillata – Schüssel wurde am „Dimesser Ort“, der römische Nordwestsiedlung von Mainz, gefunden. Sie wurde in Rheinzabern in der Töpferei des Primitivus gefertigt. Um den oberen Rand läuft eine geritzte Inschrift mit Widmung an die Göttin Fortuna: „Sammonus Bellinus gab der Fortuna zum Geschenk (oder gemäß seinem Gelübde)“

Nicht alle Menschen waren vermögend genug, um den Göttern steinerne Altäre zu stiften, und so diente hier eine Schüssel, vielleicht mit Früchten, als Weihgabe. Fortuna trägt oft ein Füllhorn im Arm, aus dem Früchte quellen. Im übertragenen Sinne gewann der Mensch dadurch Reichtum, Wohlstand und Gesundheit. Der Preis für eine solche Terra Sigillata Schüssel betrug damals stolze 20 Asse.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Der vielbeschäftigte Mercurius

- Fundort unbekannt

- 3. Jahrhundert n. Chr.

- Bronze

- Höhe 7,4 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Mercurius (griechisch Hermes) war der Gott der Diebe, der Straßen und der Händler, Bote der Götter und Geleiter der Seelen in der Unterwelt. Der Name hängt mit merx, der lateinischen Bezeichnung für Ware, zusammen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben brauchte er Flügelhut (petasis) und Flügelschuhe. Meistens hält er auch einen Geldbeutel in der rechten Hand.

© rem, Foto: Carolin Breckle

Relieffragment mit Ladenszene oder Pachtzahlung

- Fundort unbekannt, vor 1837 gefunden

- 1. Hälfte 3. Jahrhundert n. Chr.

- Rötlicher Sandstein

- Höhe 64 cm, Breite 62 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Ein Mann steht links hinter dem Tresen, ein anderer tritt mit einem Geldbeutel ein, die rechte Hand zum Gruß erhoben. Auf dem Ladentisch liegt ein Gegenstand, der wohl einen Geldsack darstellt, aus dem Münzen herausfallen. Die Szene zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Wirtschaftsleben eines Unternehmers, der wohl mit Stoffen, Holz oder Wein handelte und die Einnahmen von seinen Landgütern und Bauernhäfen verwalten ließ.

© rem, Foto: Rebecca Kind

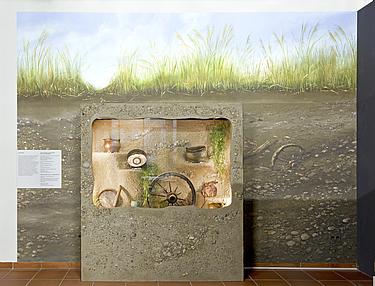

Römische Villa von Oftersheim

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Im späten 1. Jahrhundert wurde in Oftersheim eine Villa rustica erbaut, die in den 1960er Jahren von Mannheimer Archäologen erforscht wurde. Zu den bedeutendsten Funden gehörte eine große Anzahl an Wandmalereifragmenten, die einen Einblick in den Lebensstil der römischen Oberschicht vermittelt. Die Ausstellung im Museum Weltkulturen zeigt neben Originalfragmenten auch die Rekonstruktion der weißgrundigen (links) und rotgrundigen (rechts) Wandmalereien aus der Villa.

© rem, Foto: Mathilde Grünewald

Fragment einer römischen Wandmalerei

- Römische Villa in Oftersheim

- Wohl frühes 2. Jahrhundert n. Chr.

- Stuckputz mit Bemalung

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Im Ackerland bei Oftersheim wurden in den 60er Jahren von Mannheimer Archäologen Reste einer römischen Villa rustica freigelegt. In einem tiefen Brunnen fanden die Ausgräber eine große Anzahl an Wandmalereifragmenten, die schon zur Römerzeit dort eingefüllt wurden. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts wurden die Gebäude des Anwesens systematisch abgetragen und alles Verwertbare eingepackt und woanders weiterverwendet.

Das kleine weißgrundige Wandmalereifragment zeugt von der Pracht der einstigen Villa. Es bildet ein Delphinmotiv ab, das Teil eines großen Kandelabers war. Malereien dieser Art kommen vor allem im 1. Jahrhundert und dem frühen 2. Jahrhundert n. Chr. vor.

© rem, Foto: Carolin Breckle

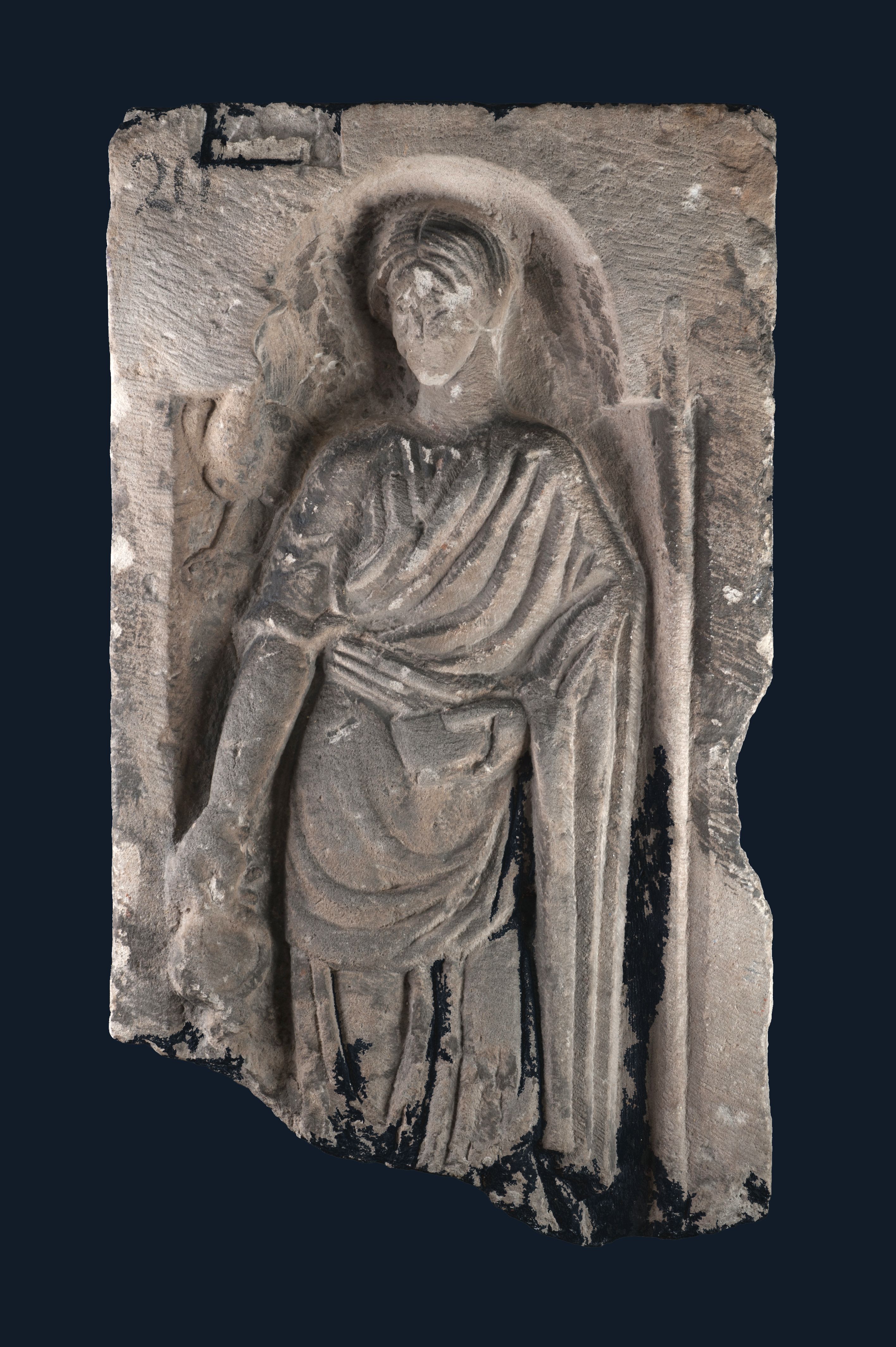

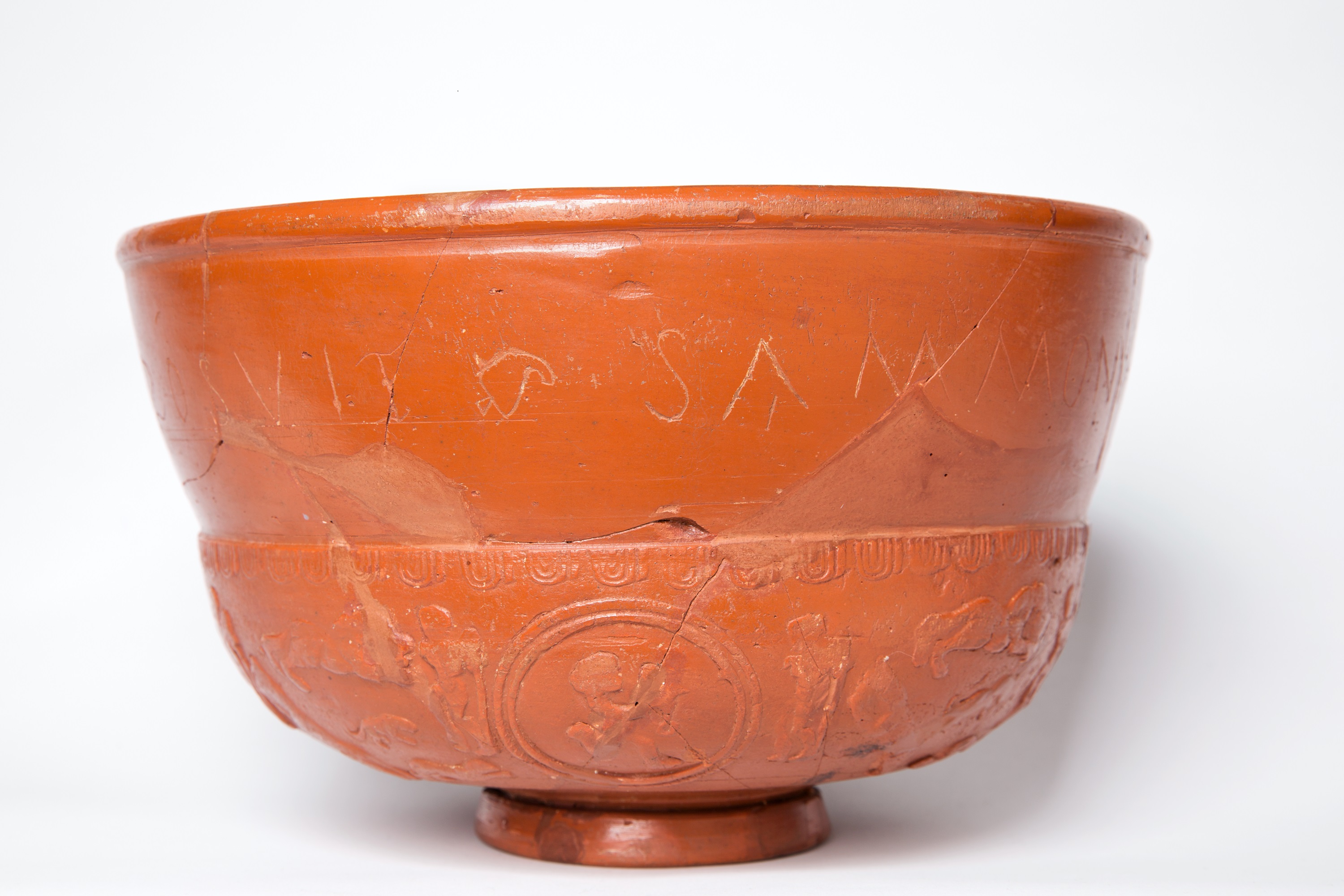

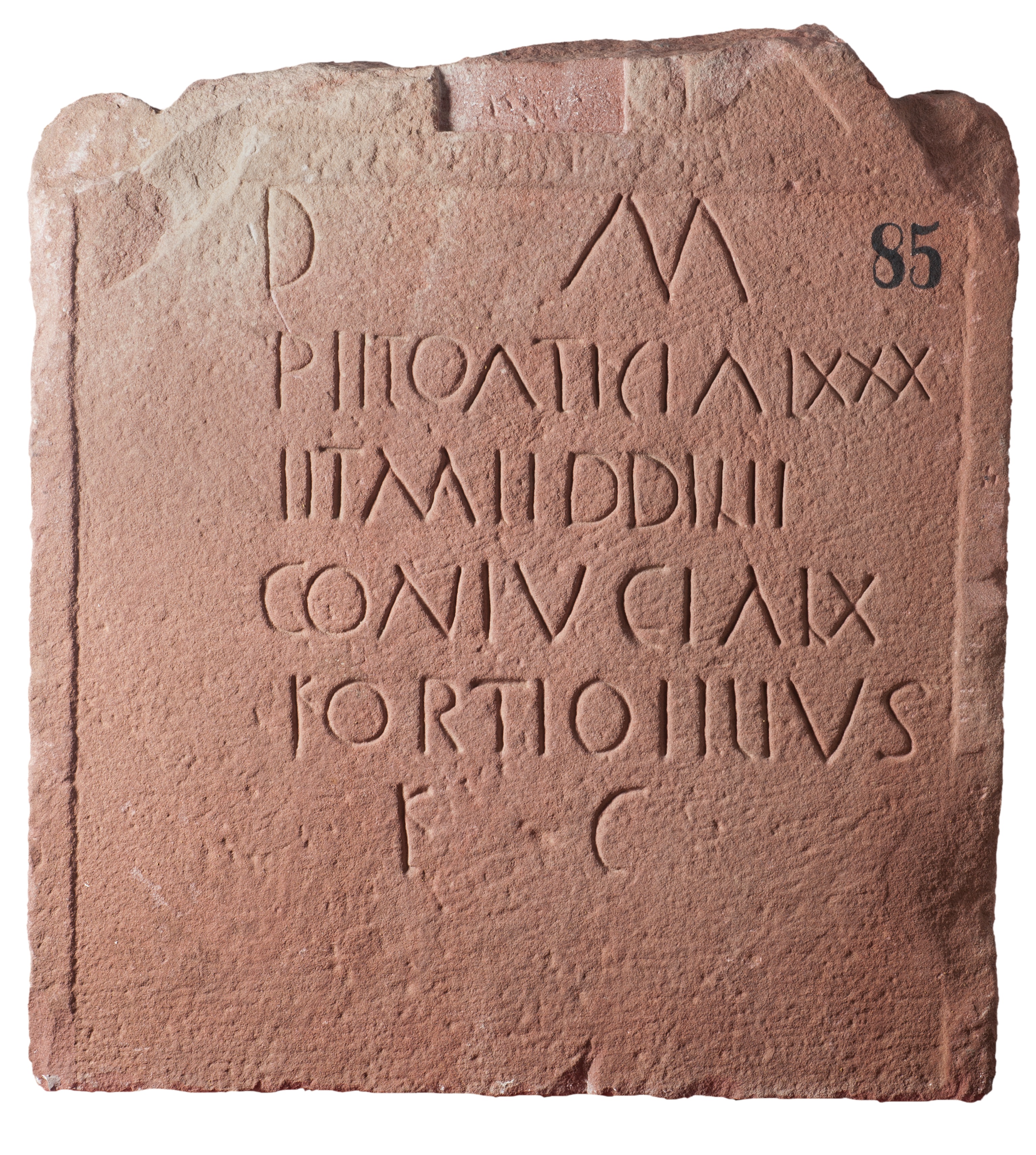

Ein Sohn begräbt seine Eltern

- 1770 in Neckargemünd gefunden; der Ort des Grabes ist unbekannt

- 2. Hälfte 2. – 1. Hälfte 3. Jahrhundert n. Chr.

- Roter Sandstein

- Höhe 96 cm; Breite 87 cm

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Laut der lateinischen Inschrift wurde der Grabstein von einem Sohn für seine beiden Eltern bestellt:

Den Totengeistern! Für Petus, Sohn des Aticus, 80, und Meddila, dessen Frau, 60, hat der Sohn Fortio (den Stein) machen lassen.

Die Buchstaben D und M in der obersten Zeile stehen für Di Manes, die Geister der Toten und Ahnen. Der Stein war ihnen und den beiden Verstorbenen geweiht. Die genannten Altersangaben dürften allerdings mehr als Schätzungen zu verstehen sein.

Den eigentlichen Grabkontext kennen wir nicht mehr, da der Stein irgendwann aus dem Linksrheinischen verschleppt wurde. In Neckargemünd, dem Fundort, gab es keine römerzeitliche Ansiedlung.

© rem, Foto: Lina Kaluza

Flussfunde aus dem 3. bis 5. Jahrhundert n. Chr.

- Museum Weltkulturen

- Ausstellung „Versunkene Geschichte – Ein Hauch von Rom“

Nachdem in der Mitte des 3. Jahrhunderts römische Truppen vom Limes abgezogen und an die Ostgrenze des Reiches verlegt worden waren, nutzten germanische Gruppen dies für Beutezüge über den Rhein. Auf dem Rückweg mussten die geplünderten Gegenstände auf Boote oder Flöße umgeladen werden und manchmal landete dabei ein Teil der Beute im Fluss. Andere Wasserfunde lassen hingegen einen religiösen Hintergrund vermuten und werden als Weihgaben an die Götter interpretiert.